醤油もろみとは、醤油蔵の職人だけが知っていた味。

醤油もろみは、醤油(液体)と醤油かす(固形分)を分離する前の、トロトロとしたペースト状の発酵食品で、いわば「醤油の素」。本来日持ちさせるのが難しく、市場には出回わず、ごく親しい方に「日持ちはしないんだけど・・・」とちょっとお裾分けする程度のものでした。ほとんど、醤油蔵の職人だけが知っていた味と言えます。

コロナ禍で外出自粛や緊急事態宣言の最中、ヤマト醤油味噌・工場長が真っ先に取り組んだのが、長年の夢だった醤油蔵だけの味、「醤油もろみ」の商品化でした。

金沢ヤマト醤油の香りと味わいが凝縮した発酵食品で、麹菌、酵母、乳酸菌の三つ全てを食事から自然に摂れます。その開発意図を、工場長にインタビューしました。

山本 晋平(やまもと しんぺい) プロフィール

㈱ヤマト醤油味噌 取締役工場長・工学博士(Ph.D.)。金沢大学工学部工業化学科卒業後、東洋紡株式会社に勤務。その後、地元金沢に戻り、家業の醤油・味噌製造に携わる。伝統食品の知恵を科学的にも証明したい想いから、金沢大学・大学院の自然科学研究科物質科学コースの博士課程に社会人学生として再入学。3年間の研究の成果を日本初の甘酒研究論文「糀甘酒の機能性に関する研究」にまとめた。酵素が活きた生の玄米甘酒「一日一糀」をはじめ、今回の「醤油もろみ」など数々の発酵食品を生み出す立役者。

醤油もろみをつくった理由をヤマト醤油味噌工場長にインタビュー |醤油もろみ(醪)なら、いま食べたい発酵菌3種を自然に摂れる

(山本 晋平)「醤油が今の形(液体)になったのはいつからか知っていますか?

実は、400年ほど前の江戸時代です。それより以前は、醤油はペーストで食べていました。それが醤油もろみです。

麹菌、酵母、乳酸菌の三つが入った発酵食品には「味噌」がありますね。私は、長年「発酵菌を摂るには味噌が一番良いもの」そう思っていたんですが、実は、味噌って固いんですよ。

固いと中で微生物が繁殖しにくい。

ところが、もろみは柔らかい。

ここに大きな違いを生むポイントがあります。味噌よりも柔らかい醤油もろみの中では、たくさんの菌が活動できるのです。

さらに、麹(糀)づくりにも違いがあって、味噌は米糀をつくって蒸した大豆と混ぜて、木桶に詰めて熟成させます。ところが、醤油麹って、大豆を蒸して、小麦は炒って砕いて、全部を麹にします。だから麹の量も多い。味噌の2倍はあります。

醤油もろみの中では、味噌よりも活動できる菌数も多くなるので、酵母・乳酸菌も味噌の100倍くらいは居ると言われています。それら菌体をそのまま食べられるようにした、っていうのが、ヤマトの「醤油もろみ」ですね。」

醤油もろみは、醤油(液体)と醤油かす(固形分)を分ける前のもの

(山本 晋平)「現代で意外と見落とされているのが、かすの効能です。酒粕は、健康によいと注目されていますが、あれは日本酒の搾りかすです。搾る前のものが、「どぶろく」で、本当はどぶろくが一番いい。」

「砂糖も、分けないで、まるごと使えば、ミネラルやビタミンを含む黒砂糖になります。ゴマ油の搾りかすには、多量のセサミンが含まれていて、健康食品にもなっている。

だから、本当は、お米でもなんでも、自然のものは丸ごと頂くのが良い、という考えを持つようになりました。

醤油の場合も同じで、醤油かすには、醤油にはない濃厚な風味と、たくさんの発酵菌が残されているのです。醤油かす+醤油が、醤油もろみです。これを、ぜひ商品化したかったという思いがありました。」

なぜ、今まで商品化できなかったのか?

(山本 晋平)「理由は二つあって、1つ目は芽胞形成細菌の問題です。醤油もろみには、火入れ(加熱殺菌)をしても死滅しない、いわば耐熱バリアーを張る力のある菌の存在があって、醤油と同等の殺菌では、普通に流通させると、風味異常や変質を引き起こします。これまでの醤油加工品や甘酒の製造を通して技術を高めてきたおかげで、この問題をクリアーすることが出来ました。

2つ目は食感です。普通にもろみを食べると、美味しいんですが、大豆や小麦の皮がボソボソと口にあたり、舌触りが良くない。そこで、商品化にあたっては、丁寧な裏ごしをかけて、口当たりを良くしました。結果、液溶けもよいので、スープやお鍋にも使いやすくなりました。」

菌は生きていなくても良いものですか?

「乳酸菌など細菌群は、生きたまま腸に届かなくてもいいのです。

意外に思われるかもしませんが、これは本当のことです。「生きて腸まで届くのが良い」と言っている方の見解とは異なるかもしれませんが、菌体は「生きていても死んでいても良い」と考えています。学会のデータでも、乳酸菌自体を摂ればいいってことに学術的に変わってきています。」

―生きて腸まで届くのがダメということではありませんよね?

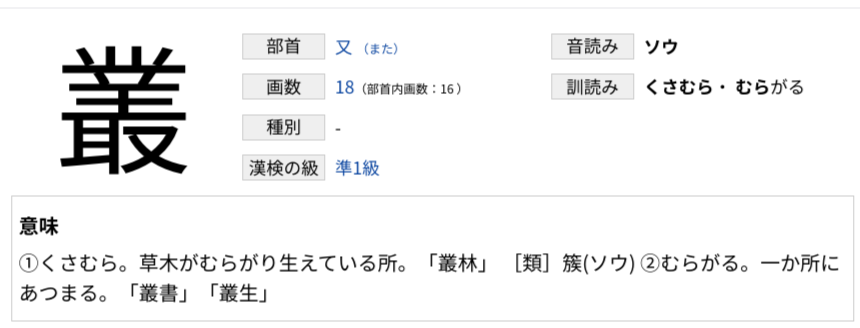

「生きて腸に届いてもいいんですけど、大腸・小腸には、すでに菌の叢(ムラ)が出来ているから、外から来た新参者に対しては

「えい、ダラな、知らん奴来たし出ていけや」(金沢弁)

っていうような、ちょっと閉鎖的な世界ですね(笑)

乳酸菌が生きて届いても、もともと居る菌たちの餌になるのがほとんどだっていう風に言われています。」

麹菌、酵母、乳酸菌を食事から自然に摂れる!酵母・乳酸菌も味噌の100倍

「そんな風に考えていくと、醤油もろみは、発酵食品の中で、菌を摂るには、ひょっとしたらヤマト醤油味噌を代表するような、良いものかもしれない。

発酵食美人食堂®の中村料理長も言っていますが、醤油もろみには、醤油にはない、独特の濃い風味があります。醤油もろみの味というのは、これをきっかけにはじめて知る方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、醤油もろみにだし汁が加わって、具材にちょっとワカメなど海藻が入ると本当に美味しいスープになります。

うちは本当に間違いの無い料理人さんがいるから、これからもヤマトの醤油もろみの使い方の研究は進んでいくし、皆さんにも、いろんな使い方を試して頂ければと思います。

毎日、糀を摂ることを会社としてオススメしていますが、菌を食事でとることを考えたら、この醤油もろみがヤマトで一番です。」

醤油もろみの塩分は、100gあたり13.8gと醤油並み

「もう一つだけ、醤油もろみの塩分が高いように思われることについて、補足させてください。

もろみの塩分は13.8%と高いように見えますが、実際に使用する際には香味が強いので、本当に少ない量でも満足いただけます。

また、醤油・味噌の1食あたりの摂取量と高血圧の有無は関係がないというデータもあります。健康な人には、発酵食品の塩分っていうのはあんまり害になりません。

もちろんご病気で塩分を控えてください、っていう方は別ですが、健康な人にとっては全然問題がないことも、あわせてお伝えさせてください。」

まとめ

これまでは醤油蔵の中でだけだった味を、場所を選ばず自由に楽しめる。しかも、捨てられがちな「かす」の持つ本来の良さに着目して、作ったものをまるごと頂くという考えから出来上がったのが醤油もろみでした。

お料理の味付けに使うだけで、麹菌、酵母、乳酸菌を自然に摂れるのは便利で嬉しいですよね。これまでは蔵の職人だけの味でしたが、これからはぜひご家庭でも、醤油もろみを使ったお料理をお楽しみください。